"Beate Busch-Schirm - Ahnen- & Familienforschung - Vorfahren finden - stammbaum - Genealogie - Kirchenbuecher"

Zukunft braucht Herkunft

FamilienforschungEinen Stammbaum mit Hilfe von Familien-angehörigen und Informationen aus Kirchenbüchern erarbeiten. Ergänzen mit historischen und aktuellen Fotos sowie Videos. Multi-Medial für die neuen Medien optimieren. Dann erst wird nicht nur Familiengeschichte lebendig, sondern auch von der jüngeren Generation akzeptiert und ... (hoffentlich) fortgeführt. In meinem "Un-Ruhestand" hatte ich endlich die Zeit dafür und fand viele Gleichgesinnte. Es ist spannend und macht Freude! |

|---|

Wo komme ich her?

Bereits vor 30 Jahren habe ich versucht, mir die Frage „Wo komme ich her“ mit Hilfe der Familienforschung zu beantworten.

Meine Wurzeln, so die Forschungsergebnisse, liegen allesamt in der Südeifel und zwar im Bitburger Land. Genauer gesagt, in dem kleinen Eifelort Gondorf, in dem ich auch geboren bin. Beide Elternteile stammen aus Gondorf.

Familiäre Gründe haben mich bereits in den Siebzigern in das Neuwieder Becken und zwar zunächst nach Niederbieber und seit 1983 dann nach Feldkirchen verschlagen.

Die Familienforschung nahm im Laufe der Jahre einen immer breiteren Raum ein, so dass meine private Forschung seit einigen Jahren als weitgehend abgeschlossen angesehen werden kann.

Nun ist Familienforschung aber eine Art „Virus“. Wen sie gepackt hat, lässt sie nicht mehr los.

Durch meine langjährige private Forschung hatte ich den immensen Wert von kompletten Ortsfamilienbüchern kennen und schätzen gelernt. Bald fiel daher bei mir die Entscheidung: Das würde ich auch gerne versuchen.

Ein Großteil der von mir erforschten Vorfahren meines Mannes kommen aus dem benachbarten Weinort Leutesdorf. Da ich die Kirchenbücher der Pfarrei Leutesdorf nun bereits kannte, lag es nahe, die Einwohner von Leutesdorf anhand der Kirchenbücher zu verkarten und sie zu Familien zusammengeführt in einem Ortsfamilienbuch darzustellen.

Im Laufe der letzten Jahre sind so eine Reihe von Ortsfamilienbüchern entstanden.

Engers

|

Die Einwohner von Engers (heute: Stadtteil von Neuwied) Teil I 1900 - 1970 |

|---|

03.Dezember 2021

Vor wenigen Tagen habe ich einen Band II des Ortsfamilienbuches für Engers fertig gestellt!

Band II umfasst den Zeitraum von Beginn der Kirchenbücher bis 1900 und soll voraussichtlich in 2022 veröffentlicht werden.

Feldkirchen

|

Familienbuch der Evangelischen Gemeinde Neuwied-Feldkirchen (heute: Stadtteil von Neuwied) |

|---|

|

Familienbuch der Evangelischen Gemeinde Neuwied-Feldkirchen (heute: Stadtteil von Neuwied) |

|---|

|

Die Einwohner von Feldkirchen (heute: Stadtteil von Neuwied) |

|---|

Heddesdorf

|

Familienbuch der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Heddesdorf (heute: Stadt Neuwied) Teil I, 1840 bis 1899 Ortsfamilienbuch der Familien von Heddesdorf nach Tauf- Heirats- und Sterbeurkunden der Evangelischen Kirchengemeinde Heddesdorf für die Zeit von 1840 bis 1899. |

|---|

|

Familienbuch der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Heddesdorf (heute: Stadt Neuwied) Teil II, 1674 bis 1840 Ortsfamilienbuch der Familien von Heddesdorf nach Tauf- Heirats- und Sterbeurkunden der Evangelischen Kirchengemeinde Heddesdorf für die Zeit von 1674 bis 1840. |

|---|

Heimbach

|

Die Einwohner von Heimbach (heute: Stadtteil von Neuwied) |

|---|

|

Die Einwohner von Heimbach (heute: Stadtteil von Neuwied) |

|---|

Irlich

|

Die Einwohner von Irlich (heute: Stadtteil von Neuwied) 1900 – 1970 |

|---|

Leutesdorf

|

Bürger- und Familienbuch Leutesdorf/Rhein 1450 bis 1800 |

|---|

|

Bürger- und Familienbuch Leutesdorf/Rhein 1800 bis 1899 |

|---|

03. Dezember 2021

In Arbeit befindlich ist ein Band III des Ortsfamilienbuches Leutesdorf basierend auf den Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden des Standesamtes Leutesdorf und Bad Hönningen für die Zeit von 1900 bis 1970.

Der Band III soll reichlich bebildert werden. Bevorzugt alte Bilder von Familien, Hochzeitsbilder, Kommunionsbilder, Leutesdorfer bei der Arbeit, beim Feiern usw. Aber auch Wohnhäuser, Straßen und alte Ansichtskarten. Als Autorin würde ich mich daher sehr über angebotenes Bildmaterial freuen!

|

Leutesdorfer Totenzettel. Sterbebilder von 1885-1990. |

|---|

Niederbieber

|

Familienbuch der Evangelischen Gemeinde Niederbieber (heute: Stadt Neuwied) mit Segendorf und Oberbieber Teil I, 1840 bis 1899 |

|---|

|

Familienbuch der Evangelischen Gemeinde Niederbieber (heute: Stadt Neuwied) mit Segendorf und Oberbieber Teil II, 1840 bis 1899 |

|---|

|

Die Einwohner von Niederbieber mit Segendorf und Torney (heute: Stadtteil von Neuwied) 1900 - 1970 |

|---|

Oberbieber

|

Die Einwohner von Oberbieber (heute: Stadtteil von Neuwied) 1900 - 1970 |

|---|

|

Familien mit Zwillingen in Leutesdorf und Niederbieber im 18. und 19. Jahrhundert aus historischen-demographischer Sicht. |

|---|

|

Seuchen im Mittelrheingebiet. |

|---|

|

Schulchronik Hüllenberg. |

|---|

Geschichte und auch die Geschichte unserer eigenen Familie ist mehr als das nüchterne Aneinanderreihen von Zahlen und Fakten, von Ereignissen und Geschehnissen. Hinter allem geschichtlichen Geschehen stehen Menschen, die Geschichte auslösen. Mich interessieren besonders die vielen, uns heute Unbekannten, die von den Geschehnissen erfasst wurden, die sie erdulden, mit ihnen leben und sie oft erleiden mussten, ohne auf den Lauf der Dinge entscheidenden Einfluss nehmen zu können. Also, die Tausende von Familien, von Müttern, Vätern und Kindern, die unsere Orte in den vergangenen Jahrhunderten bewohnten. Um hier einen Überblick zu erlangen, ist eine vollständige Erfassung aller Familien eines Ortes oder einer Pfarrei notwendig.

Erst die Aneinanderreihung aller Familien vermittelt uns neue Erkenntnisse über ihre Entstehung, ihren Aufstieg, ihren Niedergang, über ihre Familiennamen, deren Deutung, über zwischenmenschliche Beziehungen und über kulturelle und soziale Gegebenheiten vergangener Zeiten.

Die Pfarrei Feldkirchen besteht vermutlich seit dem 9. Jahrhundert. Urkundlich erwähnt wird sie erstmals als „Veltkirgen“ – V geschrieben im Jahre 1204.

Zur Evangelischen Kirchengemeinde Feldkirchen gehörten die Orte: Fahr, Gönnersdorf, Hüllenberg, Rodenbach, Wollendorf und der 1972 aufgelöste Ort Rockenfeld sowie die Einwohner der Einzelhöfe: Jakobshof, Hof Windhausen, Weyerhof, Gebranntenhof und der Nebengebäude des Rasselsteiner Eisenwerkes.

Fahr am Rhein Gönnersdorf Hüllenberg Rockenfeld Wollendorf

Im Jahre 1655 mussten auf Befehl des regierenden Grafen Friedrich zu Wied bei allen Pfarreien der Grafschaft neue Kirchenregister, deren Führung übrigens von jeher zu den Dienstpflichten des Pfarrers gehörte, angelegt werden, in welche die Geborenen, Getrauten und die Gestorbenen eingetragen wurden. Daraus geht hervor, dass Kirchenbücher schon früher geführt werden mussten, die aber vermutlich bereits in den Wirren des 30-jährigen Krieges verloren gegangen waren. Heute kann nur noch auf die mit dem Jahre 1764 - für die Taufen -beginnenden Kirchenbücher zurückgegriffen werden.

Bis zum Jahre 1764 sind sie – nach heutigem Stand der Dinge - vollständig verloren gegangen. Insoweit führt das Familienbuch Feldkirchen II uns auch leider nicht mit kompletten Familien über das Jahr 1764 in die ältere Zeit hinaus. Und für die Zeit von 1764 bis 1817 sind sie von den damals in Feldkirchen fungierenden Pfarrern sehr ungenau, lückenhaft und oberflächlich geführt worden. Insbesondere im Kirchenbuch Nr. 15/2 sind die Vornamen der Ehefrauen entweder gar nicht oder häufig falsch angegeben. Hier entsteht der Eindruck willkürlich gewählter Vornamen für die Ehefrauen und Mütter der Täuflinge. Vor allem die Vornamen Anna Catharina und Maria Catharina scheinen als Lückenbüßer für einen unbekannten Vornamen der Mutter Pate zu stehen. Insoweit sind Lese- und Übertragungsfehler – insbesondere im Zeitraum 1764 - 1807 möglich.

Auf Antrag des Pfarrers Melsbach III – in Feldkirchen waren nacheinander drei Pfarrer mit Familiennamen Melsbach.

Auf Antrag des Pfarrers Melsbach III wurde am 20.08.1817 von der Fürstlichen Regierung eine Kommission ernannt, die die defekten Kirchenbücher ergänzen sollte. Über das Ergebnis der Arbeit dieser Kommission ist nichts bekannt. Nach wie vor finden sich in den Jahrgängen von 1812 bis 1816 erhebliche Lücken

Auch das Kirchenbuch Nr. 15/1 Taufen von 1764 bis 1789 weist erhebliche Mängel auf. Häufig sind weder Vor- noch Nachname der Mutter und ebenfalls nicht der Wohnort der Familie genannt; so dass eine Zuordnung hier häufig nur „vermutlich“ erfolgen konnte.

Ich habe mich daher bemüht mittels weiterer Quellen Personen und Familien, die in den Dörfern um die Feldkirche beheimatet waren, mit in das Familienbuch aufzunehmen. In vielen Fällen ist so eine Generationenfolge jenseits des Jahres 1764 entstanden.

Aber auch in den Fällen, in denen eine klare Generationenfolge nicht erkennbar ist, belegt doch der frühere Nachweis eines Familiennamens das Wurzeln dieser Familie im Ort.

Weiter hat Herr Feix als Mitautor unter anderen auch Daten aus den sehr viel früher beginnenden Kirchenbüchern der Nachbarpfarreien Niederbieber und Neuwied - soweit sich hier Verbindungen mit Feldkircher Einwohnern ergeben, mit aufgenommen.

Erschlossen wird das Buch über ein umfangreiches Nachnamens-verzeichnis, ein Ortsregister und ein Berufe- und Funktionenregister.

Ein Verzeichnis der Lehrer, Angaben über Pfarrer, Angaben über die Bevölkerungsentwicklung, Zahl der Wohnhäuser und ein Verzeichnis der im Familienbuch aufgeführten Todesursachen, ergänzen den Familienteil.

Das Familienbuch Feldkirchen ist nach alphabetisch fortlaufenden Familiennummern geordnet.

Jede Ehe bzw. nichteheliche Verbindung und jede vorkommende Einzelperson hat eine vorangestellte Familiennummer. Eine Zahl in spitzen Klammern (<...>) hinter dem Namen von Eheleuten oder einer Einzelperson, weist auf die Familie ihrer Eltern hin und gibt gleichzeitig an, um deren wievieltes Kind es sich handelt.

Ein Kind einer Familie, das noch einmal unter einer eigenen Familiennummer erscheint, erhielt neben seinem Taufpatenfeld einen Kurzhinweis mit seinem Heiratsjahr und dem Vor- und Familiennamen seines Ehepartners.

Weitere tiefer gehende Erläuterungen zur Handhabung des Buches sind dem Familienteil vorangestellt.

Anhand des Familienbuches Feldkirchen lassen sich so schnell und einfach Familienketten über mehrere Generationen hin nachweisen. Das Buch versetzt den Leser also in die Lage, seine eigene Genealogie, die Folge seiner Vorfahren – soweit sie in Feldkirchen lebten – aufzuzeigen.

Wie bereits gesagt, habe ich versucht die spärlichen Daten, die den so spät einsetzenden Kirchenbüchern zu entnehmen sind, durch weitere Quellennachweise zu ergänzen.

In der Hauptsache sind dies über 40 Quellen:

Türkensteuerlisten, Zehnregister, Steueranschläge, Zeugenaussagen, Einwohnerlisten, Auszug aus dem Märkerbuch, Kellereirechnungen, Aufzeichnungen von Weingärten, Kirchenrechnungen usw. –

Eine sehr interessante weitere Quelle sagt uns sehr viel mehr über das Leben der Menschen in der Grafschaft als die Kirchenbücher – das Kantonsbuch.

Nach preußischem Vorbild wurde in der Grafschaft Wied-Neuwied 1756 die Kantonalverfassung eingeführt. Obristleutnant von Lützow erfasste im „Canton Buch von den Familien derer Unterthanen und der Umstände in der Niedergrafschaft Wied – 1756“ – so der Titel, alle männlichen Haushaltsvorstände und deren Söhne und Töchter mit entsprechenden Altersangaben.

Alle so erfassten männlichen Personen ordnete er in ein Vier-Klassen-Schema – je nach Militärtauglichkeit – ein. Ziel war die Erfassung und Auflistung möglicher zukünftiger Soldaten.

Von Lützow hat, um so ein möglichst genaues Bild der Umstände zu erhalten, sein „Cantonsbuch“ in Gegenwart der örtlichen Kirchspielbeamten, Schultheißen, Gericht, auch Bauermeistern und Vorstehern der Gemeinden aufgestellt.

Wenn dann also im Cantonsbuch steht: hat viel Gut aber auch viel Schulden und starken Weinbau, überhaupt ein mittelmäßiger Untertan, der selbst einen Leibschaden hat und dessen jüngster Sohn ganz gebrechlich ist, mithin ist der älteste Sohn nicht gar wohl zu entbehren.

Wenn eine Familie also einen solchen Eintrag im Kantonsbuch erhielt, dann war1 im wahrsten Sinne des Wortes „ein unsicherer Kantonist“

In den Dörfern des Kirchspiels, besonders in Rockenfeld, lebte man hauptsächlich vom Acker- und Weinanbau.

Auch eine Reihe von Handwerksberufen findet sich, erstaunlicherweise viele Bäcker.

Ansonsten lebte man nicht nur am, sondern auch vom Rhein. In Fahr kam noch die Fischerei hinzu und der Fährbetrieb über den Rhein, der dem Ort ja auch seinen Namen gab und über Jahrhunderte hinweg einer Reihe von Familien Arbeit und Brot.

Todesursachen

Bereits Pfarrer Dr. Friedrich Adolph Beck – er war von 1839 bis 1853 Pfarrer in Feldkirchen - und auch seine Nachfolger haben die Todesursachen mit in die Sterbebücher aufgenommen.

Natürlich hatte die medizinische Erforschung der Todesursachen noch nicht den heutigen wissenschaftlichen Standart erreicht.

Insofern sind die angegebenen Krankheiten, die zum Tode führten, auch nicht in jedem Falle auf heutige Todesursachen übertragbar. Aber dennoch lassen sich hier wichtige und interessante Erkenntnisse sammeln, was den Gesundheitszustand unserer Vorfahren angeht.

Die weitaus meisten Menschen starben – dies ist ja heute hinreichend bekannt im Kindesalter.

Hatten die Menschen erst einmal das Kindesalter und die frühe Jugendzeit unbeschadet überstanden, so wurden sie häufig recht alt.

Meist waren es die sogenannten Kinderkrankheiten, die zum Tode führten.

Krankheiten, die heute durch Impfungen weitgehend unbekannt geworden sind.

Eine weitere häufige Todesursache im Erwachsenenalter bis weit in die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein, war die Schwindsucht mit allen ihren Abarten. Manchmal sind auch in Feldkirchen regelrechte Epidemien zu verzeichnen.

Alle 4 bis 5 Jahre trat eine neue Pockenepidemie auf. Alle dann lebenden Erwachsenen hatten die Krankheit bereits durchlebt und waren somit immun gegen die Pocken. Immer, wenn eine größere Anzahl von Kindern wieder herangewachsen war, trat eine neue Epidemie auf.

Dies war beispielsweise 1829 in Feldkirchen der Fall. Friedrich Bayon, Sohn von Jakob Bayon und Wilhelmine Hausschild stirbt am 30.01.1829 an den Zitat: «natürlichen Pocken, die wieder weit und breit ausgebrochen sind»

Peter Kaiser und Anna Sophia Barg aus Fahr lassen in der Zeit von 1829 bis 1839 insgesamt 8 Kinder taufen. 7 Kinder sterben im Säuglingsalter. Lediglich eine Tochter überlebt das Kindesalter und heiratet selbst.

Eine Familie musste im Durchschnitt 6 bis 7 Kinder gebären, damit zwei Kinder das Erwachsenenalter erreichten.

Von einer weit um sich greifenden Cholera Epidemien in den Jahren 1831/32 blieb Feldkirchen allerdings verschont, wie Friedel-Wulf Kupfer in einem Artikel im Heimat-Jahrbuch 1998 des Landkreises Neuwied ausführt.

Insgesamt war die Lebenserwartung der Frauen geringer als die der Männer. Dies besonders als Folge der vielen Schwangerschaften und des häufigen Kindbetttodes.

Den Ausgleich haben wir heute. Heute haben die Frauen eine um fünf Jahre höhere Lebenserwartung als die Männer.

Ein weiteres Phänomen ist die hohe Sterblichkeit der nichtehelich geborenen Kinder. Nach meinen Beobachtungen starben weit über 90 % der nichtehelich geborenen Kinder im Säuglingsalter.

Inwieweit hier die andernorts sogenannte „Engelmacherin“ – die Hebamme Anteil hat, wäre eine interessante Frage.

Auch eine weitere häufige Todesursache im Kindesalter war der sogenannte Zahndurchbruch mit seiner einhergehenden Schwächung der Widerstandskräfte und der damit zusammen hängenden Anfälligkeit gegen andere Krankheiten.

Familiengeschichten wurden wieder lebendig und spannend

Eine so intensive Beschäftigung mit den Einwohnern und Familien eines Ortes, wie es das Schreiben eines Familienbuches voraussetzt, bringt einem die Personen und ihr Leben sehr nahe.

Ich habe die Kirchenbücher systematisch, beginnend mit der jüngsten Eintragung ausgewertet. Ich lernte so die Personen und Familien von ihrer Geburt an über ihre Eheschließung bis hin zu ihrem Tode „kennen“.

Ihr Leben wurde mir sozusagen vertraut. Dies hat eine gewisse Teilhabe an ihrem Leben zur Folge.

Die Familie mit dem größten Kinderreichtum war Lukas Christian Flohr. Lukas Christian Flohr war zwei mal verheiratet. In I. Ehe mit Anna Maria Jung und in 2. Ehe mit Margaretha Müller.

Anna Maria Jung hat 6 Kinder und Margaretha Müller noch einmal 10 Kinder, insgesamt hatte Lukas Christian Flohr also 16 Kinder. Laut Kirchenbuch sind davon allerdings 5 im Kindesalter verstorben.

Johann Georg Hof aus Rockenfeld heiratete in erster Ehe Anna Maria Krämer, aus Altwied stammend. Das Paar lässt 5 Kinder in Feldkirchen taufen. Nach der Geburt des jüngsten Kindes stirbt Anna Maria Krämer im Wochenbett.

Johann Georg Hof heiratet ein zweites mal die aus Rengsdorf stammende Anna Elisabeth Runkel. Aus dieser Ehe kommen insgesamt fünf Kinder tot zur Welt.

Ein Kind stirbt nach wenigen Monaten. Hier wird wohl eine Blutgruppenunverträglichkeit vorgelegen haben.

Eine Krankheit, die heute mit unseren modernen medizinischen Kenntnissen mit einer einzigen Spritze nach der ersten Geburt leicht zu beheben gewesen wäre.

Auch einige wenige evangelisch-katholisch gemischte Ehe finden wir gegen Ende des Jahrhunderts.

Ob die Kinder dieser Paare nun evangelisch oder katholisch erzogen werden mussten, geht leider aus den Kirchenbüchern nicht hervor.

Häufig wechselte der evangelische Partner auch bereits vor der Eheschließung zur katholischen Religion. Der umgekehrte Fall ist gelegentlich ebenfalls in den Kirchenbüchern verzeichnet.

Wie hoch der Anteil der katholischen und der jüdischen Bevölkerung zu Anfang und Mitte des Jahrhunderts war, hierüber schweigen die Kirchenbücher natürlich.

Auch Heiraten zwischen evangelischen und jüdischen Brautleuten sind nicht bekannt.

1821 wird Catharina Hauschild geboren. Ihre Mutter ist die Christin Anna Juliane Hauschild und ihr Vater ist der Jude Joseph Abraham Schak, Schlächter von Beruf. Joseph Abraham Schak ist zu dem noch verheiratet, Catharina Hauschild also außerehelich geboren.

„Eine noch nie da gewesene Geschichte“ bemerkt der Pfarrer hierzu im Taufbuch.

Lediglich von einigen baptistischen – gelegentlich auch mennonitschen Familien, die über mehrere Generationen hinweg auf dem Hof Windhausen lebten, spricht das Kirchenbuch.

Geburt und Sterbefälle dieser Personen hat der jeweilige Pfarrer im Kirchenbuch vermerkt.

Zudem werden sie, wie bei den Mennoniten üblich, noch die Erwachsenentaufe im Alter von 16 Jahren erhalten haben. Im Anschluss an die katholische Taufe wurden sie in der Feldkirche noch einmal evangelisch getauft.

Mit den beiden Nachbarorten Irlich auf der einen und Leutesdorf auf der anderen Seite hatte man über die Jahrhunderte hinweg wenig Kontakt. Leutesdorf und Irlich waren beide rein katholisch, Feldkirchen war evangelisch, dazwischen lagen zwei fast unüberwindbare Grenzen.

Dies, man kann fast von einer Inselstellung des Ortes sprechen, spiegelt sich auch in den Heiratsgepflogenheiten der Feldkircher wieder. Die meisten Eheschließungen wurden – wie schon erwähnt - unter einander geschlossen.

Eheschließungen zwischen evangelischen und katholischen Einwohnern aus den Nachbargemeinden sind eher selten.

Anna Maria Barbara Elisabeth Forster, geboren um 1792, verheiratet mit Jakob Gröner, einem Bäcker in Irlich. stirbt am 03.06.1831 im Alter von 39 Jahren an der Abzehrung.

Mit Abzehrung ist eine der vielen Formen von Tuberkulose – auch Schwindsucht gemeint.

Anna Forster war reformiert, ihr Ehemann – aus Irlich, war natürlich katholisch.

Sie wurde nun auf Ansuchen ihres Ehemannes und weil die Verstorbene es so gewünscht habe, nach Feldkirchen gebracht, um dort auf dem evangelischen Friedhofe beerdigt zu werden.

Der Schullehrer holte sie mit der Schule in Irlich ab. Vor dem Sterbehaus wurde, wie in Feldkirchen gebräuchlich, gesungen. Die Schüler bekamen Wecken.

Der Pfarrer schreibt hier ins Sterbebuch:

„Die Irlicher betrugen sich sehr gut und es herrschte durchweg eine anständige Stille und Ordnung. Ein großer Teil der Irlicher Einwohner begleitete die Leiche auf den Totenhof, gingen danach mit in die Feldkircher Kirche, nahmen teil am Gesang und hörten mit großer Aufmerksamkeit die Predigt an.

Die Kirche war so gedrängt voll, dass alle Gänge angefüllt waren. Eine erfreuliche Erscheinung mit Irlich, die seit der Trennung von Feldkirchen nicht mehr gesehen wurde.

Am 01.02.1847 bemerkt der Pfarrer im Sterbebuch zum Tode von Heinrich Wolff aus Rodenbach:

Heinrich Wolff stirbt im Alter von 38 Jahren an der Brustkrankheit. Er war nicht verheiratet. Heinrich Wolf verlor 1843 bei Altwied ein Bein. Es wurde ihm bis zum Knie abgenommen. Leider war er ein wüster Geselle, der alles vertrank und dadurch den Tod beschleunigte.

Aber es gibt auch eine ganze Reihe positiver Ereignisse aus dem Leben Feldkircher Familien zu berichten.

Am 16. Dezember 1781 wird Maria Elisabeth Voss, Tochter von Johann Voss und Maria Catharina Leyendecker getauft. Der Pastor schreibt dazu: Maria Elisabeth war das erste zu frühe Kind ihrer Eltern.

Ihre Eltern hatten erst am 17. September 1781 – also erst drei Monate vor der Geburt des Kindes geheiratet.

Am 20. August 1813 stirbt Anna Catharina Neis, gebürtig aus Selters hatte sie nach Rodenbach geheiratet den Heinrich Dietrich. Anna Catharina Neis war laut Aufzeichnung des Pfarrers 107 Jahre alt.

Andererseits stirbt am 21.03.1824 Johann Peter «Bekker», Witwer und Bürger zu Hüllenberg, im Alter von 79 Jahren und einigen Tagen an Altersschwäche. Er war zu diesem Zeitpunkt der Älteste Einwohner im gesamten Kirchspiel.

Anna Elisabeth Bretz wurde am 19.07.1830 als Tochter von Johann Bretz I und Anna Elisabeth Ecker aus Hüllenberg mit einer besonderen Behinderung geboren.

So schreibt Pfarrer Friedrich Ernst Melsbach in das Taufbuch:

„Das Kind hatte keine Zunge und kein Zäpfchen. Es hatte an jeder Hand sieben Finger und an jedem Fuß sieben Zehen. An Händen und Füßen waren die äußeren Finger und Zehen mit einem Häutchen zusammen gewachsen. Ansonsten war das Kind ganz vollkommen“.

Caspar Conrad Sartorius stammte aus Breunigheim im Württembergischen. Er kam vor 1829 mit seiner Ehefrau aus einer Herrnhuter Niederlassung in Südamerika nach Rodenbach.

Dort kaufte er die Lohmühle von den Wilhelm-Hechtmann-Erben in Neuwied und baute sie Zitat „als ein geschickter Künstler selbst um zu einer Nagelfabrik, wie man sie in Europa noch nicht hat. Dort werden die Nägel mit Maschinen aus kaltem Eisen ohne Feuer und mit hoher Geschwindigkeit aus geschnitten. Die Maschine wird durch Räder vom Wasser angetrieben. Caspar Conrad Sartorius blieb jedoch offensichtlich nicht lange in Rodenbach. Er lässt dort lediglich ein Kind 1829 taufen, das jedoch früh verstirbt.

Im Frühling des Jahres 1815 tritt Prinz Maximilian zu Wied seine bekannte naturwissenschaftliche Reise nach Brasilien an.

Mit ihm reiste ein Bruder des in Rodenbach lebenden Johann Peter Simonis Weimar Simonis. Weimar Simonis war auf Kosten des Fürsten zu Neuwied in Weimar zu einem geschickten Gärtner ausgebildet worden. Er stirbt am 21.03.1821 als Handelsgärtner zu Neuwied.

Johann Wilhelm Schlick und Anna Catharina Simon aus Wollendorf lassen am 10.05.1818 den Sohn Friedrich Wilhelm Schlick in der Feldkirche taufen.

Seine Majestät, König Friedrich Wilhelm III, hatte geruht zu gestatten, das das Kind nach seinem Namen getauft und genannt werden könne.

Nach einer königlichen Verordnung sollte der 7. Sohn eines Vaters des Königs Namen führen.

Der König war der Taufpate des Kindes. Auch erhielten die Eltern ein Geschenk und das Kind sollte auf königliche Kosten eine Proffession – eine Berufsausbildung erhalten.

Ob seine Majestät, der preußische König sich allerdings persönlich zur Taufe in die Feldkirche bequemt hatte, darf sicherlich bezweifelt werden. Man fand daher einen Taufpaten, der den Vornamen des Königs trug. Friedrich Wilhelm Reinhard, Bürger aus Neuwied, wurde Taufpate des Kindes.

Soweit zu Familien, die mir beim Schreiben des Buches besonders aufgefallen sind..

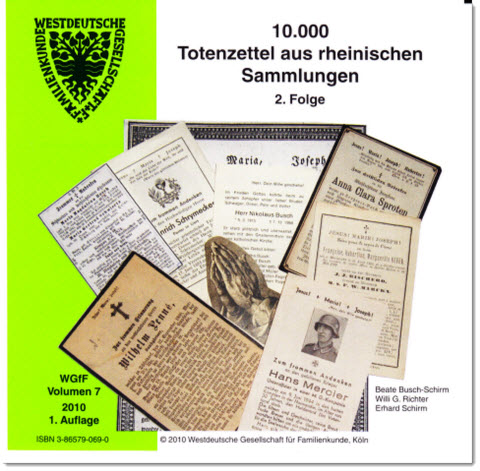

Totenzettel sind einfache oder gefaltete Druckwerke, zwei- oder vierseitig, mit den wichtigsten Lebensdaten eines Verstorbenen.

Sie wurden hauptsächlich in katholischen Gegenden während der Beerdigung an die anwesenden Trauergäste verteilt und dienten als Erinnerung an den Verstorbenen und als Aufforderung zum Beten für die Seele des Verstorbenen.

Aufbewahrt in Gebetbüchern und auch in Familienbibeln dienten sie dort ebenfalls als Lesezeichen bei einzelnen Messen, Kirchenliedern oder Gebeten.

Der Brauch war und ist im gesamten katholischen Europa verbreitet.

Weitere Bezeichnungen sind: Totenbildchen, Sterbebildchen, Trauerbildchen, Leidbildchen, Leichenzettel, Totengedenkzettel, Trauerzettel, Grabzettel, Sterbezettel und im holländischen Sprachraum Bidprentjes.

Heute findet sich häufig ein Foto des Verstorbenen auf dem Totenzettel. Auf jüngeren Totenzetteln auch gelegentlich Buntfotografien. Totenzettel von Geistlichen und Ordens-angehörigen enthielten bereits ab etwa 1875 Original-Fotografien der Verstorbenen auf den Textseiten. In den beiden Weltkriegen enthielt der Totenzettel i. d. R. ebenfalls ein Bild des Gefallenen.

Die vorliegenden CDs und DVDs enthalten jeweils die Lebensdaten und Originaldarstellungen der Totenzettel von über 10.000 Verstorbenen.

Bisher sind insgesamt 7 CDs bzw. DVDs mit insgesamt ca. 80.000 Totenzetteln erschienen.

Erstellt wurden sie von Erhard Schirm und Beate Busch-Schirm, Neuwied-Feldkirchen. Die technische Realisation hatte Willi G. Richter, Alfter.

Auch hier sind – wie bei den Druckwerken - weder Honorare noch Autorengelder geflossen. Die Erstellung der CDs/DVDs erfolgt auf ehrenamtlicher Basis.

Herausgegeben von der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde zum Preis von 20,00€ (pro Stück).:

Verlustlisten des 1. Weltkrieg

Datenbank online Recherche realisiert

durch Verein für Computergeneologie realisiert

Wie die Rhein-Zeitung in ihrer Ausgabe 19.08.2014 berichtete, sind auf den Webseiten des "Verein für Computergenealogie e.V." jetzt die Verlustlisten des 1. Weltkrieg online. Über eine benutzerfreundliche Eingabemaske erfolgt der Selektionszugriff auf eine Datenbank. Nach einer kurzen Wartezeit erhalten Sie eine Antwort.

Beispiel für eine "Ortsbezogene" Suche:

Maus-Klick zum öffnen der externen Webseite des Verein für Computergenealogie e.V.: http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search/index

Geben Sie in der rechts angezeigten Leerzeile für den Suchbegriff "Ort" den folgenden Suchbegriff ein: Fahr

Betätigen Sie zum Start der Suchfunktion die ENTER -Taste Ihrer Tastatur.

Sie erhalten bei diesem Suchbegriff eine Liste der erfassten Personendaten.

Wie Sie der Benutzerführung entnehmen können haben Sie noch weitere Selektionsmöglichkeiten.

Sofern Sie zu dieser Verlustlistenpublikation Fragen haben, wenden Sie sich direkt an den Verein für Computergenealogie e.V.

Mit freundlichen Grüßen aus Neuwied-Feldkirchen

Leiterin der Bezirksgruppe

Mittelrhein in der

Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V.

56567 Neuwied

Rheinblick 25

Tel.: 02631 893 135

Stand: 04. Dezember 2021