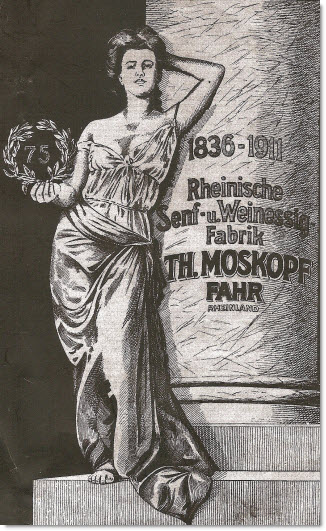

"zur einnerung an das 75-jaehrige bestehen der rehinischen senf- und weinessigfabrik th. moskopf in fahr am rhein."

1836 - 1911

75 Jahre

Rheinische Senf- und Weinessig Fabrik

TH. MOSKOPF FAHR

|

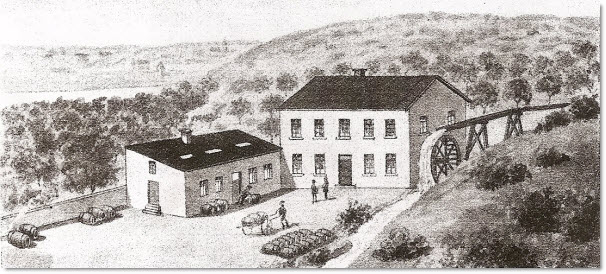

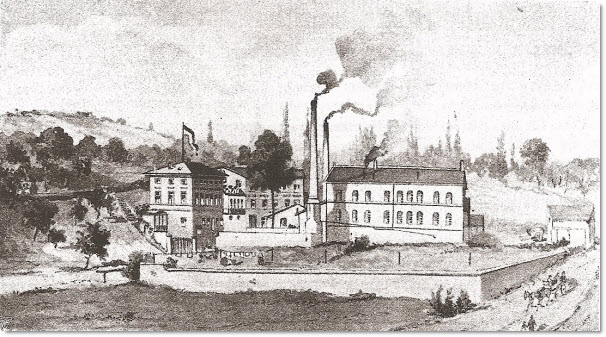

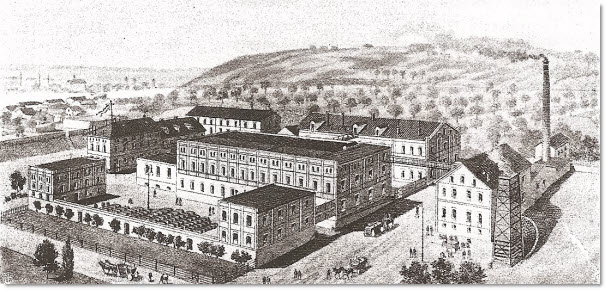

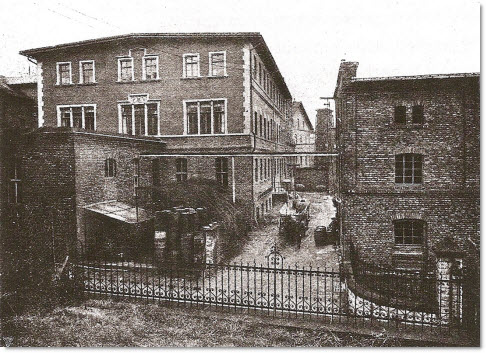

75 Jahre sind dahingegangen, seitdem im Jahre 1836 Theodor Moskopf in dem freundlichen, am Rheine gelegenen Dorfe Fahr eine Mühle ankaufte, um die Wasserkraft derselben für den Betrieb der Senffabrikation auszunutzen und weiterhin auch die Weinessigfabrikation aufzunehmen. Klein waren die Verhältnisse des Begründers, klein der damalige Verbrauch des Fabrikats und eng begrenzt die damaligen Verkehrsmittel, aber die Grundlage war damit gegeben für eine größere Entwicklung bei Eintritt günstigerer Verhältnisse. Diese ergaben sich durch die größere Ausdehnung der Verkehrsmittel und die fortschreitende Aufbesserung der allgemeinen Lebenshaltung, und in welcher Weise die Fabrik mit den Verkehrsmitteln und Absatzmöglichkeiten mitgewachsen ist, zeigt im Vergleich der drei Fabrikabbildungen aus den Jahren 1836, 1874 und 1911; doch verblieb dieselbe ununterbrochen im Familienbesitze und unter der persönlichen Leitung ihres Begründers, seiner Söhne und seines Enkels. Mit herzlichem Danke und hoher Anerkennung für ihre getreue Mitarbeit an der Befestigung des guten Rufes der Firma gedenken die beiden Firmeninhaber am heutigen Gedenktage des Begründers und dieser verehrten dahingeschiedenen Mitarbeiter am Werke. |

Ansicht der Fabrik 1836

Ansicht der Fabrik 1874

Ansicht der Fabrik 1911

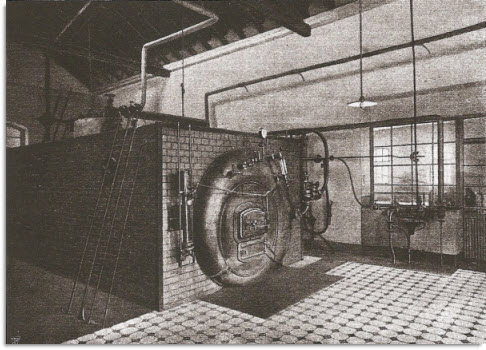

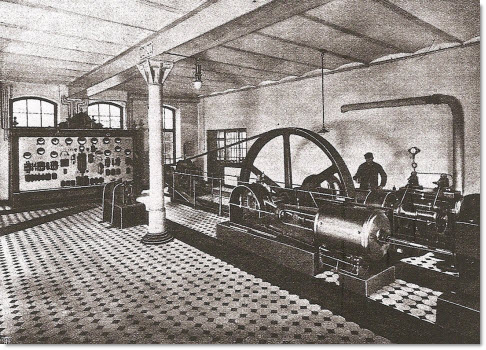

Bis 1859 mit der vorhandenen Wasserkraft ausreichend, trat in diesem Jahre die erste und 1874 die zweite Dampfmaschinenanlage hinzu (Abbildung Nr. 2), 1889 jedoch mußten die bisherigen maschinellen Einrichtungen vor der sieghaft vordringenden Elektrizität weichen, und die bestehenden drei Kraftquellen wurden durch eine elektrische Anlage ersetzt, welche durch eine Dampfmaschine (Abbildung Nr. 4 und 5) von 95 Pferdekräften gespeist wird. Der gesamte Licht- und Kraftbedarf für etwa 200 elektrische Lampen von 16-700 Normalkerzen Lichtstärke, sowie für zwölf Elektromotoren verschiedener Größe, wird durch diese Anlage (Fabrikansicht 3 jenseits der Straße) geliefert.

4: Kesselhaus

5: Maschinenhalle mit Dampf-Dynamomaschine und elektrischen Schalteinrichtungen.

Ebenso kurz, wie die Entwicklung der Fabrik, möge auch ihre Leistungsfähigkeit gestreift werden.

Die Senffabrikation

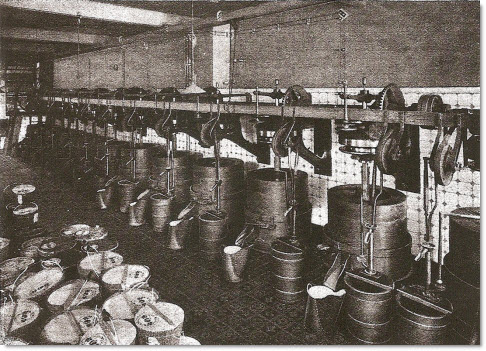

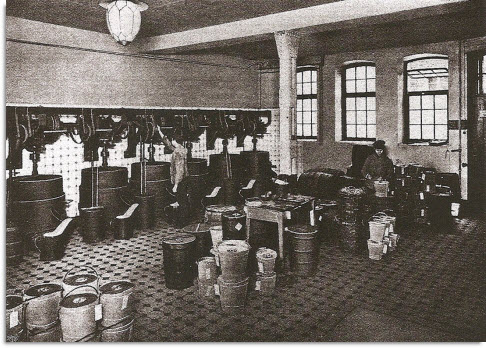

wird mit 18 Senfmühlen betrieben, welche in drei Reihen zu je sechs Mühlen angeordnet sind (siehe Abbildungen Nr 6 und 7) mit einer jährlichen Leistungsfähigkeit von 16000-18000 Zentnern Senf. Durch Bodenbelag und Wandbekleidung mit Mettlacher Mosaikplättchen ist größte Reinlichkeit gesichert.

6: Doppelreihe von 12 Senfmühlen

7: Reihe von sechs Senfmühlen

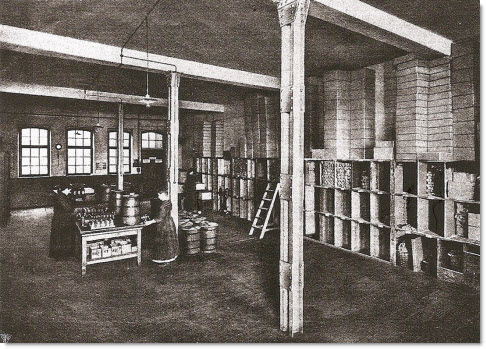

Die Verpackung des Senfs in Fässern, Kübel, Bütten, Email- und Blechgefäße verschiedener Art und Größe erfolgt im Herstellungsraume selbst, diejenige in Gläser verschiedener Form und Größe dagegen im Gläser-Packsaal (eine Partie desselben siehe Abbildung Nr. 8).

8: Teilansicht des Gläserpackraums

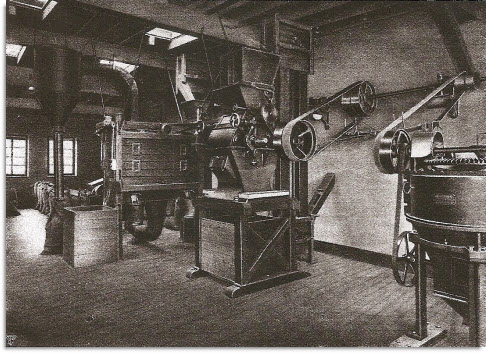

Die Reinigungsmaschinen und Walzenstühle für den Senfsamen (Abbildung Nr. 9),

9: Reinigungs- und Zerkleinerungsmaschinen für Senfsaat

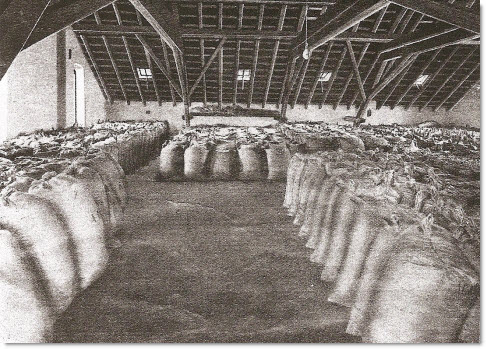

sow ie Lagerraum für etwa 3000 Zentner Senfsamen (Abbildung Nr. 10) und acht Waggons leere Gläser für Senf sind im obersten Stock angeordnet, von wo der gereinigte und zerkleinerte Senfsamen durch Röhren den Rührbottichen und von dort den Mühlen zugeführt wird.

10: Ansicht eines von fünf Speichern für Senfsamen

|

Die Weinessigfabrikation

wird hier noch vornehmlich nach dem Orléans-Verfahren in langsamer Essiggärung betrieben, weil dieses Verfahren im Gegensatz zur Schnellessig-fabrikation, allerdings erst nach Wochen und Monaten, dafür aber auch die feinsten Weinessige liefert. Etwa 120 Fässer und Bottiche (Abbildung 11, links) von je 1 000 - 5 000 Liter Inhalt dienen jahraus, jahrein der Umwandlung von Weinessigmaische (welche mindestens 20 Prozent der Flüssigkeitsmenge an Wein enthalten muß) in Weinessig, so daß ein Quantum von etwa 150 000 - 160 000 Liter Weinessigmaische sich stets in der Umwandlung zu Weinessig befindet. Die Leistungsfähigkeit der Weinessigfabrik beträgt etwa 2 Millionen Liter an verbrauchsfertigem Weinessig, welche ein Quantum von 400 000 Liter Wein erfordern.

11. Weinessig Gärungsraum (Orléans-Verfahren) |

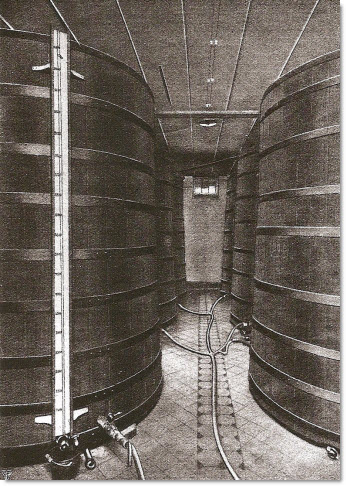

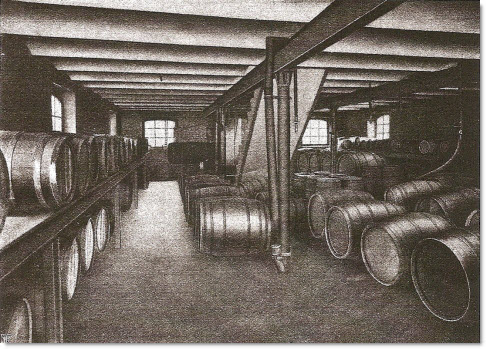

Die Weinkellereien

bilden daher einen sehr wichtigen Bestandteil der Fabrikanlage. Die Fabrikgebäude sind unterkellert (Abbildung 12), und vier große zusammenhängende Keller darin sind zum Zwecke der vollen Ausnutzung des Raumes mit Zementbassins – vom Boden bis zur Decke reichend - ausgebaut, deren Böden und Wände innen mit Glasplatten ausgelegt sind. Diese Bassins sind von verschiedener Größe, die kleinsten derselben besitzen einen Fassungsraum von 4000 Litern, die größeren steigend bis zu 30 000 Liter. Noch weitere drei Keller sind mit Holzfässern von 1000 bis 10 000 Liter Inhalt belegt. Insgesamt fassen die sieben Weinkeller eine Menge von etwa 360 000 Liter Wein.

12: Ansicht eines der sieben vorhandenen Weinkeller

Die Essigspritfabrikation

wurde erst 1880 aufgenommen, und dienen derselben 300 sogenannte Essigbildner, Holzgefäße von etwa 2 ½ m Höhe und 1 m Durchmesser (Abbildung 13),

13: Eine Doppelreihe der 300 Schnellessigbildner mit Aufgußgefäßen

welche in einem Tage fertigen Essig liefern, und zwar in höheren Säuregraden, als solche der verbrauchsfertige Speiseessig besitzt. Auf die Säuregrade des verbrauchsfähigen Speiseessigs berechnet, beträgt die Leistungsfähigkeit der Essigfabrik – Weinessig und Spritessig zusammen – etwa 6 ½ Millionen Liter jährlich.

|

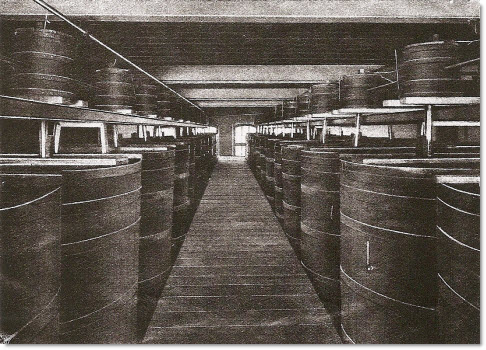

Auch die Essigspritfabrikation bedarf für ihr Rohmaterial, den Spiritus, eines besonderen Spirituskellers,

15: Der kleinste von sieben Bottichräumen |

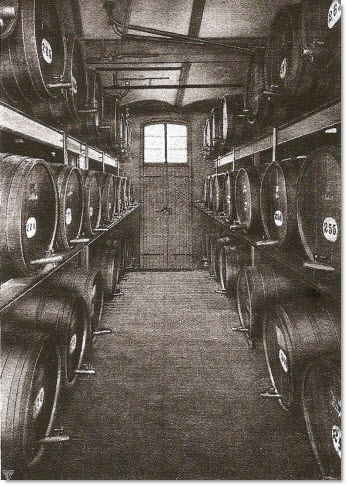

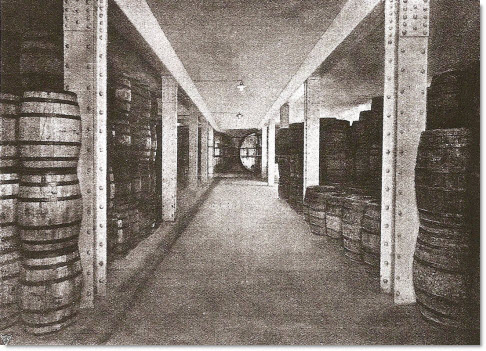

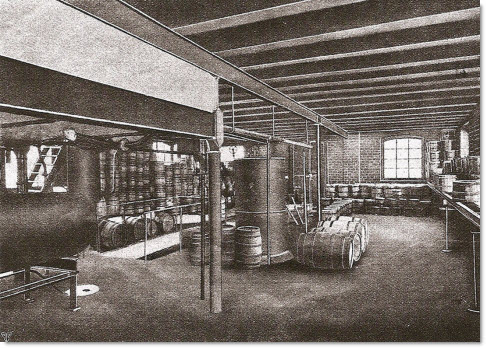

Der neunte und größte der vorhanden Keller jedoch ist der

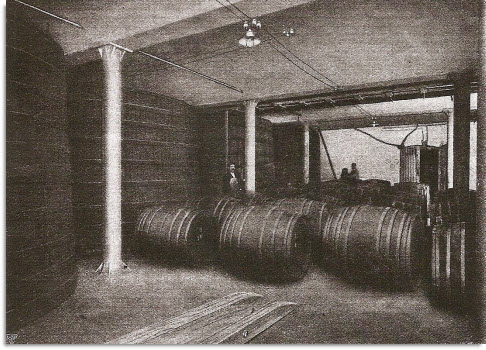

Fässerkeller,

welcher, 3 ½ m hoch, einen Flächenraum von 450 qm besitzt und der Aufbewahrung der leeren Essigversandfässer dient (Abbildung Nr. 14).

14: Keller für leere Versandfässer

Sehr großen Raum beansprucht die Lagerung der Essigvorräte, da der Bedarf im Sommer groß, im Winter jedoch klein ist und daher großeVorräte für den Sommerbedarf angesammelt werden müssen.

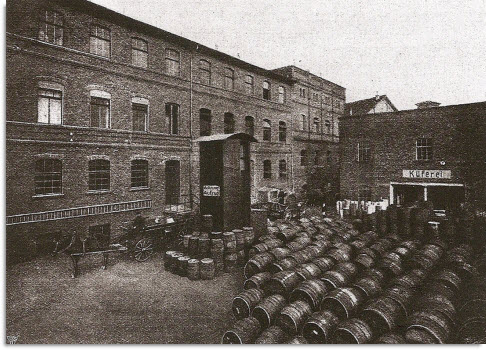

16: Küferei und Lagerplatz für große Versandgebinde

17: Fässervorbereitungshalle für kleinere Fässer

Diesem Zwecke dienen

sieben große Bottichräume

(Abbildung 15), welche mit 70 großen, bis zur Decke reichenden Holzbottichen bestellt sind, die kleinsten davon 10000, die größten 45 000 Liter haltend. Der Inhalt der Lager- und Fabrikationsgefäße ergibt eine Höchstmenge von rund 1 300 000 Litern.

Von den beiden Gebäuden im Vordergrunde der Abbildung Nr. 3 dient das rechtsstehende als

Küferei

(Abbildung 16) und

Stallung für die Pferde,

das linksstehende dagegen als

Fässervorbereitungshalle,

worin die Versandfässer vor dem Versand gereinigt, gebrüht und auf ihre Dichtigkeit mit Wasser ausprobiert werden (Abbildung 17 und 18).

18: Fässervorbereitungshalle für größere Fässer

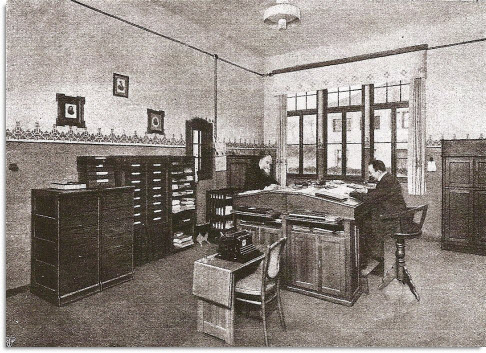

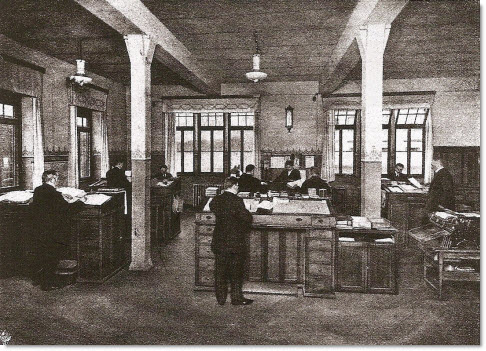

In der Fabrik sind tätig außer den beiden Chefs zwölf Angestellte für Büro- und Reisetätigkeit, sowie 32 Arbeiter. (Kontorräume Abbildungen 19 und 20.)

19: Privatbüro der Geschäftsinhaber

20: Büroräume

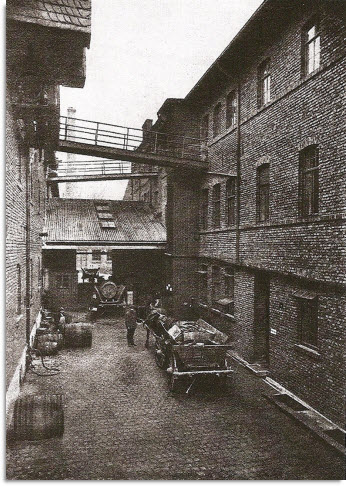

21: Verladehalle und Durchblick

zwischen

den beiden oberen Gebäudereihen.

Nicht durch große Reklamen haben die Fabrikate dieser rheinischen Fabrik sich Eingang verschafft, sondern nur durch Vorzüglichkeit derselben haben sie ihre Verbreitung und Anerkennung in den weitesten Konsumentenkreisen von ganz Deutschland gefunden, und diesem Grundsatz wird unsere Fabrik treu bleiben.

22: Durchblick zwischen den beiden unteren Gebäudereihen

Hinweis zu den Text- und Bilddaten: Werbebroschüre der Rheinischen Senf- und Weinessigfabrik Th. Moskopf, welche anläßlich des 75jährigen Bestehens im Jahre 1911 publiziert wurde. Das Original dieser Broschüre befindet sich in Privatbesitz.

Text- und Bilderrfassung auf Grundlage des Originals: Erich Walther